農業とエネルギーを“両立”する時代が来た

かつては「農地にソーラーパネルなんて…」と懐疑的に見られていた営農型太陽光発電(ソーラーシェアリング)。しかし今、営農型太陽光発電は、再生可能エネルギーの普及、農業経営の多角化、そして脱炭素社会の実現という3つの大きな時代の流れの中で、注目の存在となっています。

空中の太陽光パネルで電力を生み出し、その下では作物を育てる。これは単なる「副業」ではなく、農業の新たな経営モデルであり、地域の再生にもつながる可能性を秘めた取り組みです。

本記事では、営農型太陽光発電の基本から、導入手順、成功事例、そして未来展望までを分かりやすく解説します。

営農型太陽光発電とは?仕組みと基本要件をわかりやすく解説

営農型太陽光発電とは、農地に支柱を立てて太陽光パネルを上部に設置し、農作物の栽培と発電を両立させる仕組みです。正式には「農地の一時転用」を伴うため、農地法に基づいた許可が必要となります。

転用の許可を受けるには、以下のような要件を満たす必要があります。

- 下部農地で営農が継続されていること

- 農作物の品質が著しく劣化していないこと

- 農機具が問題なく使える高さ(地上2m以上)であること

- 地域の農地利用計画に支障がないこと

令和6年4月には農地法施行規則も改正され、営農の適切な継続が厳格に評価されるようになりました。

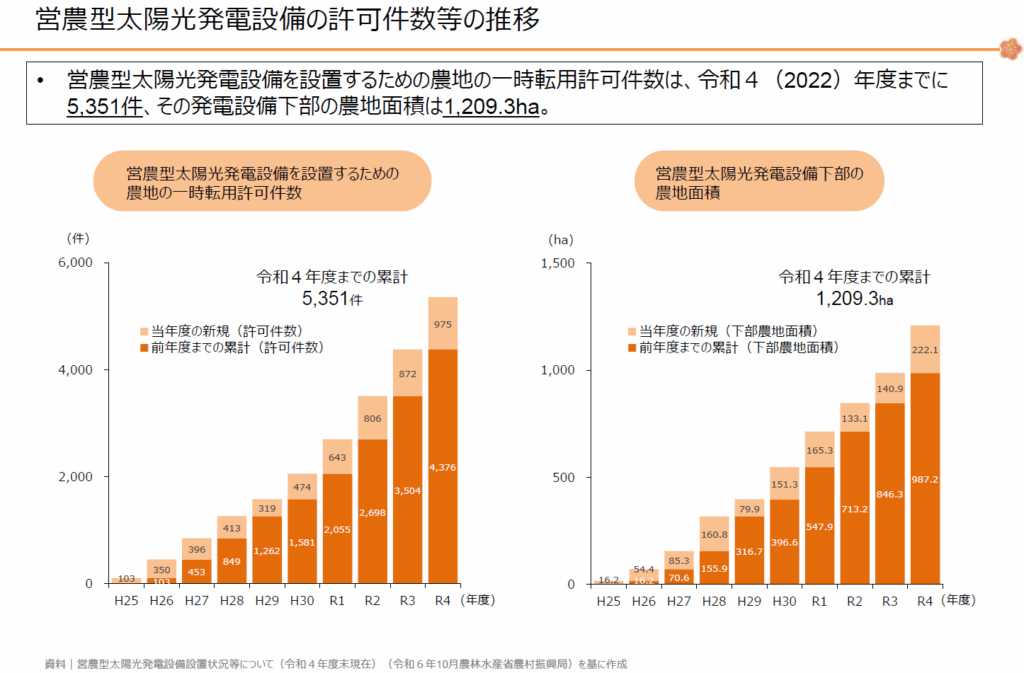

日本全国で導入が加速中!最新の設置状況と普及データ

引用元:令和7年4月 営農型太陽光発電について/農林水産省

営農型太陽光発電は、平成25年度から導入が始まり、年々その件数は増加。令和4年度末までの累計で5,351件が許可され、下部農地面積は1,209.3ヘクタールに達しています。

とくに注目すべきは、令和4年度単年で975件の新規許可があったこと。これは過去最多の件数であり、営農型太陽光発電が農業と再エネの融合として着実に広がりを見せている証です。

全国には千葉県匝瑳市や宮城県気仙沼市など、地域ぐるみで営農型太陽光に取り組む事例も増えています。

オフグリッド型の未来とは?営農型ソーラーの可能性と拡張性

従来、太陽光発電は売電を目的とすることが主流でしたが、近年では発電した電力を農業に直接使う「自家消費型」や、電力網に依存しない「オフグリッド型」の活用が注目されています。

営農型太陽光発電に蓄電池を組み合わせることで、以下のようなメリットが生まれます:

- 災害時の非常電源として活用

- 冷蔵・空調設備の稼働で収穫物の品質保持

- スマート農業(IoT制御)の電力源に

さらに、ペロブスカイト太陽電池などの次世代技術導入により、低照度でも発電できる可能性が高まり、営農型の適地が拡大すると予想されます。

導入までの手順と注意点:何から始める?許可・設計・資金調達の流れ

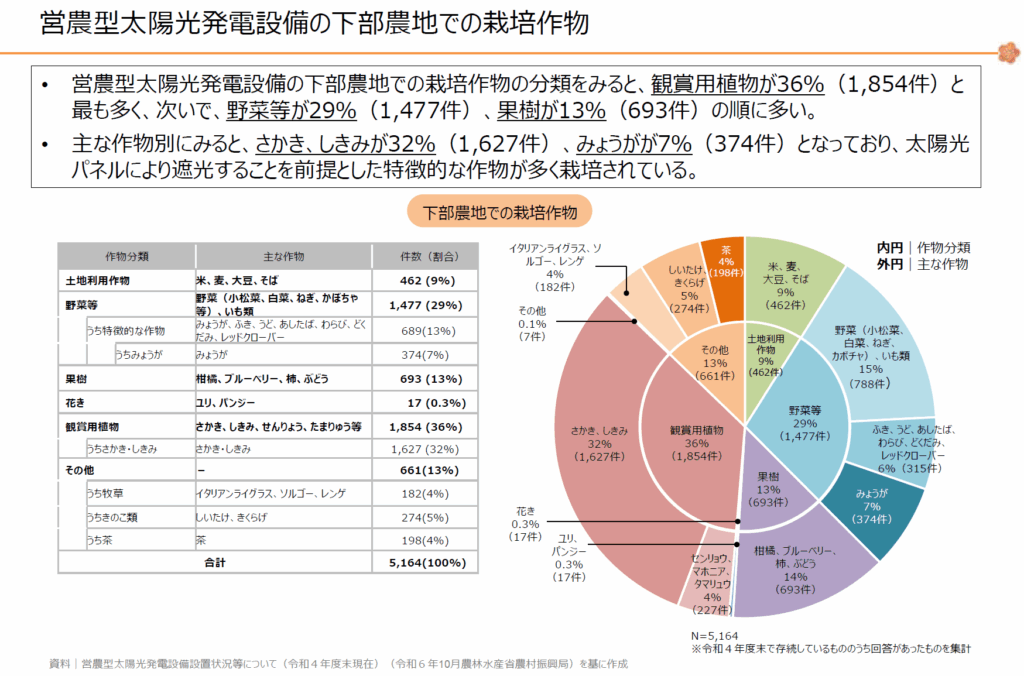

引用元:令和7年4月 営農型太陽光発電について/農林水産省

営農型太陽光発電の導入には、農業と発電の両面での準備が求められます。

以下が一般的な導入フローです:

- 土地の現況調査・日照量評価

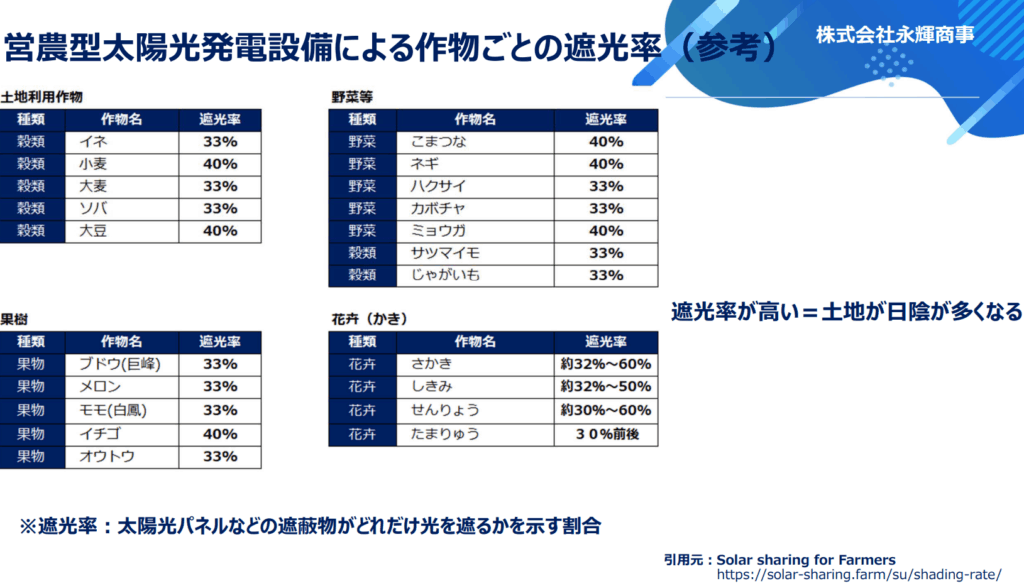

- 設備設計(遮光率、支柱間隔、高さなど)

- 一時転用許可申請

- 地元協議会との調整

- 資金調達(地方自治体や金融機関の補助・融資)

- 設置工事・運用開始

農地の活用が前提となるため、発電効率だけでなく「どんな作物を栽培するか」も重要な検討要素です。

営農型太陽光発電の「成功事例」に学ぶ!収益モデルと地域貢献

(2025年度版 営農型太陽光発電取組支援ガイドブックから抜粋)

宮城県気仙沼市のトマト栽培施設の隣接にばれいしょ栽培(サンフレッシュ小泉農園)

近隣の農家17戸から農地を預けたいとの話が持ち込まれ、かねてから志向していた大規模な施設園芸を事業化。

重油や電気代が年々高騰し経営を圧迫するなか、再生可能エネルギーに着目し、トマト栽培施設に隣接

する未利用農地への営農型太陽光発電設備の導入し、「ばれいしょ栽培」に至っています。

その未利用農地を活用し、年間23万kWhの電力を発電。発電した電力は施設内の空調・設備に使用し、年間600万円以上の電気代削減に成功。地域の子供たちの農業体験や雇用創出にも寄与。

千葉県匝瑳市の大豆農場(市民エネルギーちば)

遮光率33%で設計された太陽光設備の下で大豆を栽培。発電出力35kWで自家消費によりエネルギーコストを抑制。どちらの事例も、単なる再エネ導入にとどまらず、農業経営の強化や地域活性化に貢献しているのが特徴です。

スマートフォンや携帯電話、PCの無料充電所を開設し地域に提供。口コミ等でこの取組の情報が拡がり、150名程度が充電に訪れています。

また、発電事業者が売電収入の一部を地域支援金として地域に還元、基金として積み立て、耕作放棄地の再生や地域の環境保全活動などに活用されている地域貢献型発電所です。

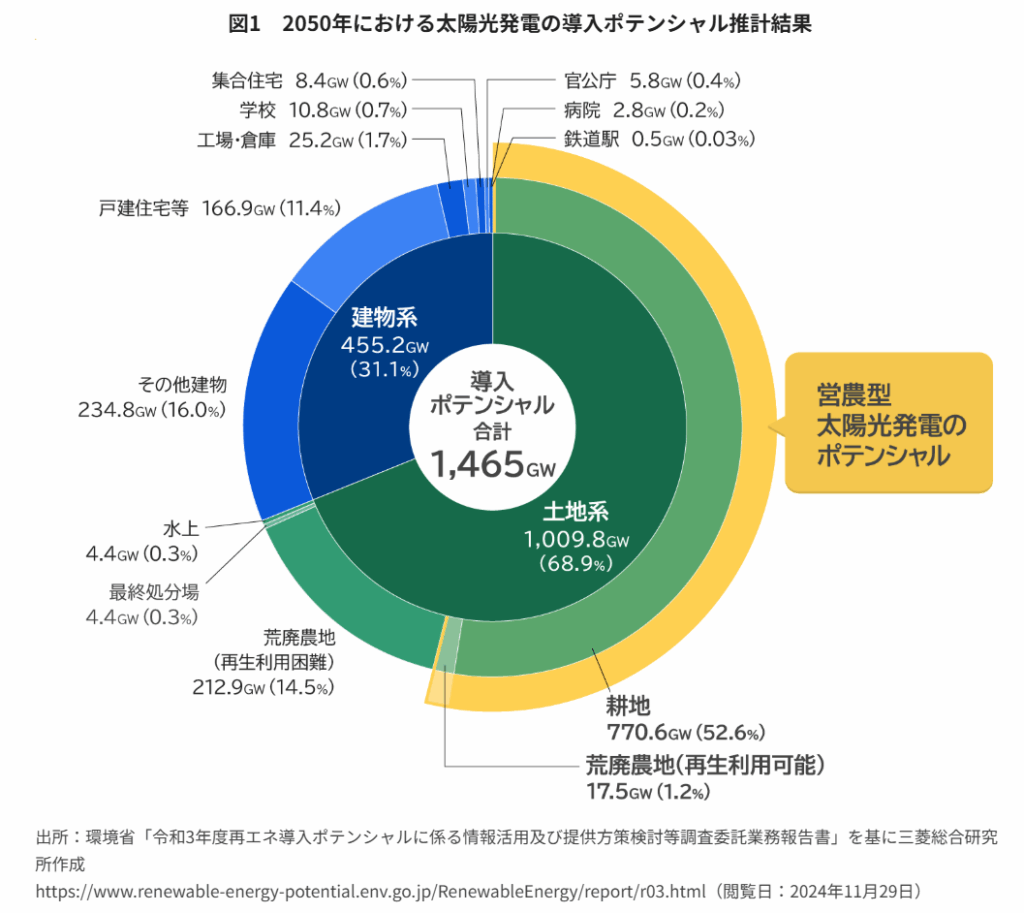

今後の市場展望:営農型太陽光とオフグリッドが拓く日本農業の未来

引用元:営農型太陽光発電の導入拡大に向けて / 三菱総合研究所

気候変動への対応、電力価格の高騰、農業従事者の高齢化——これらの課題に直面する日本の農業にとって、営農型太陽光発電は持続可能な解決策となり得ます。

政府は2030年までに公共施設で6GWの太陽光導入を目指しており、農業分野への導入も後押しされています。また、環境省のREPOSシステムを活用すれば、地域ごとのポテンシャルを可視化し、導入判断がしやすくなっています。

「農業×再エネ×地域循環型社会」という新しいビジョンが今、現実になろうとしています。

遮光率を考慮した特殊パネルが多い営農型太陽光

かつて、様々な営農型ソーラーパネルがありました。特に、営農型太陽光では、農作物への影響を最小限に抑えるために「遮光率を考慮した特殊パネル」が重要です。

しかし、製造コストや耐久性、供給体制の課題から、こうした特殊パネルを扱うメーカーの多くが現在では市場から見なくなりました。ですが、市場には製品は導入済みです。

そのような状況とお客様の代替え品が無いと言うお悩みから、当社ではカスタマイズ性の特徴を活かして同寸法のパネル製作のご相談が増えてきました。

特に営農型太陽光発電は架台も特殊なため、通常の架台ではそもそも問題が解決できないと言ったお声も頂きました。

そのため事業継続性を前提とした当社のパネルづくりがニーズとマッチし、現在では新品パネルの相談も頂くようになってきました。

【まとめ】あなたの農地が、地域の未来を照らす電源になる

営農型太陽光発電は、単なる副業ではありません。農業経営の多角化、省エネ、災害対策、地域貢献と、さまざまなメリットを内包した未来型の農業スタイルです。

まずは、お近くの自治体や専門コンサルタントに相談し、あなたの農地の“光”の可能性を探ってみませんか?