カーボンニュートラルや電力逼迫への懸念が高まる中、企業にとってEV導入は単なる環境対応ではなく、事業継続性やエネルギーコスト最適化の手段として注目されています。

しかしEVを導入するだけでなく、それを活かすための充電インフラ整備、そしてBCP(事業継続計画)に備えたエネルギー戦略の見直しが必要不可欠です。

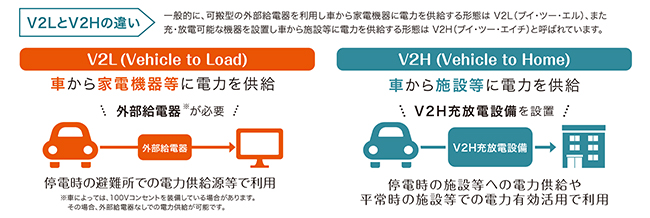

本記事では、特に産業用施設における「6kW普通充電器」「V2H(Vehicle to Home)」「蓄電池の連携」を比較し、BCP対策としての有効性、さらに将来の“エネルギー自立”を見据えた上で、ユーザー目線で最適な選択肢を導き出すための情報を整理していきます。

EV充電インフラの産業用途における重要性

物流や製造業において、車両稼働の停止は即ビジネスリスクに直結します。また、エネルギーコストの最適化、脱炭素対応、災害・停電時の事業継続など、複合的な観点からEV+充電インフラは重要な戦略資産です。

日本におけるEV普及はこれからが本番であり、多くの企業が「まずどの設備から導入すべきか」で悩んでいます。加えて、EV充電器の法定耐用年数は6年とされており、短期で償却可能な設備から導入する判断は理にかなっています。

普通充電器(6kW)とは?産業用としてのメリット・デメリット

メリット

- 導入コストが抑えられ、既存電源で対応しやすい

- 業務用車両の日常的な夜間充電に十分対応

- 法定耐用年数6年で費用回収の計画が立てやすい

デメリット

- 停電時に使えない(放電機能がない)

- 災害・BCP対策としての機能は限定的

V2Hとは?産業用施設での可能性と課題

可能性

- EVを蓄電池として活用できる(施設に電力供給)

- 太陽光発電と組み合わせれば、エネルギー自立の構築が可能

- 停電・災害時の非常用電源として機能

課題

- 機器・工事含めて高コスト(100万〜300万円)

- 放電対応EV車種に制限あり

- 社員による非常時の切替操作の徹底が必要

- 日中EVが稼働していると放電に使えない

- 放電を日常的に活用する文化がまだ浸透していない

蓄電池との組み合わせによるBCP強化

蓄電池連携の構成例

- 夜間電力で充電 → 停電時に施設へ供給

- 太陽光+蓄電池+普通充電器で自立型電力インフラを構築

メリット

- EVはあくまで移動用途、電源は蓄電池で担保

- 設備構成が柔軟で拡張性が高い

- 蓄電池容量に応じて長時間運用可能

EVを活用した補完的手段:V2L

- EVからAC100Vを直接供給できる「V2L機能」が有効

- 避難時にEVで移動 → 避難所で電力供給(照明・通信など)

- V2Hが設置されていない施設でもEVの電力を活かせるのが強み

6kW普通充電器 vs V2H vs 蓄電池を比較!

| 項目 | 6kW普通充電器 | V2H | 蓄電池 |

|---|---|---|---|

| 導入コスト | 50〜100万円 | 150〜300万円 | 200〜400万円 |

| 停電時対応 | × | △(運用徹底が必要) | ○ |

| 対応車種制限 | なし | あり(放電対応車種) | 対象外 |

| 工事難易度 | 低〜中 | 高 | 中〜高 |

| 柔軟性 | 高い | 中 | 高い |

| メンテナンス性 | 高 | 中 | 中 |

※導入するロケーションによっては、導入コスト以上にかかる場合もあります。EV充電器等から繋ぎこみ地点までの距離、美観を重視したいため、ケーブルを埋設にしたい等、各設置環境により導入コストは異なってきます。特に、蓄電池は蓄電池容量によっては大幅に異なってきます。

これからのエネルギー戦略におけるV2Hの可能性

日本では、再生可能エネルギーの導入が加速し、特に太陽光発電の導入企業においては「電力の自家消費」が現実的なテーマとなっています。すでに一部の施設では「自家発電のコストが電力購入コストを下回る」=“グリッドパリティ相当”を達成さているお客様もいらっしゃいます。

このような状況の中、V2Hは次のような重要な役割を担います:

- EVと施設間の双方向電力制御

- 太陽光+EVでのピークシフト・蓄電

- 停電・災害時の施設電源のバックアップ

ただし現段階では、機器・運用・制度面におけるハードルがあるため、全社導入ではなく「モデル導入」から始める企業も増えています。中長期的にエネルギーの地産地消・自立化を目指すなら、V2Hは今から準備すべき重要な“布石”です。

導入時のチェックポイント(補助金・制度含む)

- 経産省・環境省等の補助金:V2H機器、充電器・蓄電池にも対象あり

- 自治体による独自支援:機器・工事費の一部補助

- BCP評価項目との連動:中小企業庁支援策やZEB導入加点対象

- 事前に電気設備(分電盤・配線)や駐車場のレイアウトも確認要

結論:導入戦略としての考え方

ユーザー目線で導入戦略を考えると、次のようなステップが現実的です:

- 日常の充電からまず整備したい場合 → 6kW普通充電器を最優先で導入

- 停電・災害対策を見据えたい場合 → 蓄電池やV2Hの導入・連携を検討

- 避難行動まで視野に入れるなら → V2L対応EVで機動的な非常用電源を確保

- 将来のエネルギー自立を目指すなら → 太陽光発電+V2H+EMSの構成を段階的に

EVインフラの導入は「一気に全部」ではなく、「段階的・戦略的に選ぶ」ことが最適解です。非常時も平常時も、企業を守るのは“電力戦略”です。今このタイミングで、自社に最も適した一歩を踏み出すことが未来の競争力に直結します。