全ての建築に「省エネ」と「再エネ」の義務化が始まる

2025年4月から施行される改正建築物省エネ法は、日本のすべての建築物に対してエネルギー性能の基準適合を義務化する、歴史的な制度改革です。

とくに注目すべきは、従来の制度では対象外であった戸建て住宅や小規模な非住宅建築物も適合義務の対象になる点です。また、太陽光発電設備の設置促進など、再生可能エネルギーの活用も加速されます。

本記事では、制度の概要と住宅・非住宅それぞれに求められる対策、そして太陽光発電の導入メリットまで、わかりやすくお伝えしておきます。

改正建築物省エネ法の背景と目的

地球温暖化対策として日本政府は「2050年カーボンニュートラル」や「2030年度までに温室効果ガス46%削減(2013年度比)」という目標を掲げました。

その中でも、建築物分野のエネルギー消費は全体の約3割を占め、住宅・オフィス・商業施設といった建築物の省エネ化は、目標達成に不可欠です。

これに対応する形で、建築段階からエネルギー性能を高める新制度が誕生しました。

改正建築物省エネ法の主な変更点

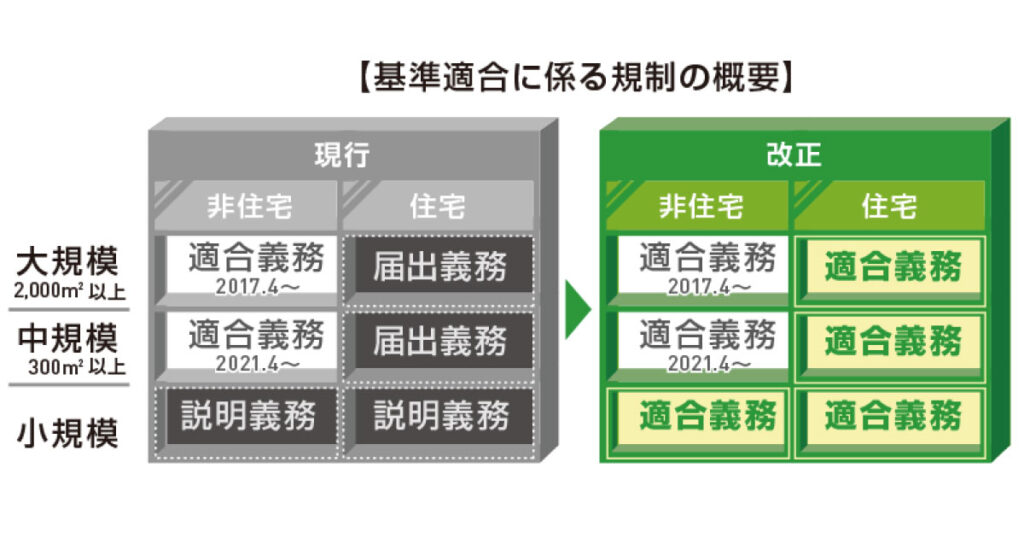

省エネ基準の適合義務が新築「全建築物」に拡大

従来、省エネ基準適合義務は延床面積2,000㎡以上の非住宅建築物(大型商業施設や公共施設など)に限られていましたが、改正後は…

すべての新築建築物(住宅・非住宅)に義務化

参照元:【建築物省エネ法第10条】省エネ基準適合義務の対象拡大について/国土交通省

つまり、小規模店舗・飲食店・事務所などの非住宅建築物にも、一定の断熱性能や省エネ設備の導入が必要になります。

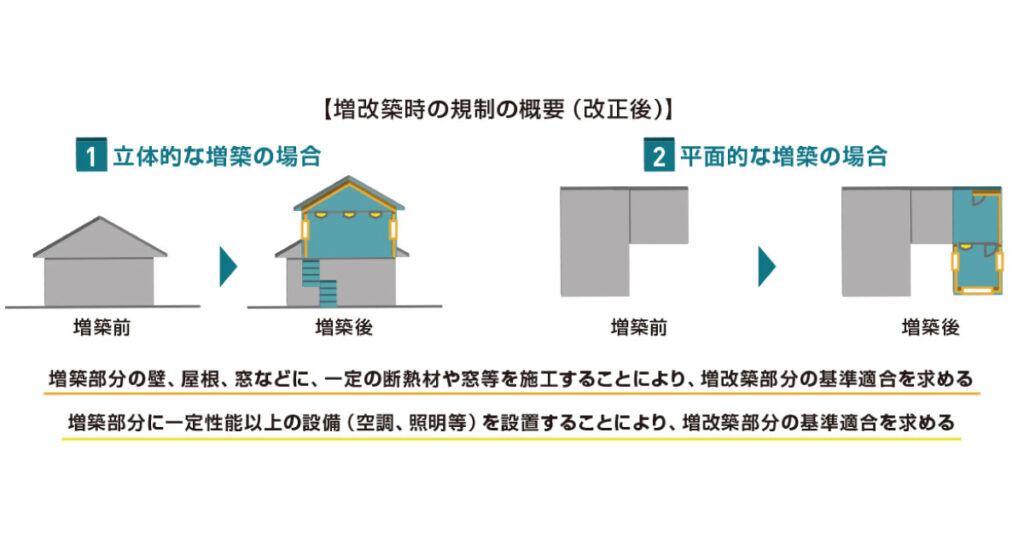

増改築時にも省エネ義務になった

増築や改修をする際は、これまで増加築後の建物全体が対象でしたが、改正後は増改築部分のみに基準適合が必要となります。

参照元:【建築物省エネ法第10条】省エネ基準適合義務の対象拡大について/国土交通省

4号特例の見直しで審査も厳格化

これまで戸建て住宅などに適用されていた構造や設備に関する審査の簡略化措置(4号特例)が見直され、これからは非住宅でもしっかりと省エネ性能の証明が求められるようになります。

| 審査項目 | これまでの小規模木造住宅(4号建築物) | 2025年4月以降 |

|---|---|---|

| 構造安全性 | 建築士が設計すれば省略可 | 原則すべて審査対象 |

| 省エネ性能 | 説明義務のみ(チェックなし) | 適合義務化=証明が必要 |

令和7年(2025年)4月1日以降に着工する新築住宅・非住宅では、建築確認時に【構造安全性】の審査と【省エネ基準への適合】も義務化されました。

非住宅建築物に求められる対応とは?

高効率設備の導入が必須に

非住宅建築物では、照明・空調・給湯などエネルギー消費の多い設備が多く、これらに対して以下の対応が推奨・義務化されていくと思われます。次にお伝えするBEI(義務化)にも関係してきます。

- LED照明・高効率エアコンなどの導入

- BEMS(Building Energy Management System)の活用

- 空調・照明のゾーニングと自動制御

設計一次エネルギー消費量は、主に以下の4つの設備分野に分類され、この分野の消費量を抑えて基準値以下の設計が求められます。

| 分野 | 節エネする方法の例 |

|---|---|

| ① 空調(冷暖房) | 高効率エアコン、インバーター機器、外皮性能の向上 |

| ② 換気 | 熱交換型換気、CO₂センサー連動換気など |

| ③ 給湯 | 高効率給湯器(エコキュート・ハイブリッド給湯器など) |

| ④ 照明 | LED照明+人感センサー・昼光センサー連動など |

「BEI(建築物エネルギー消費性能指標)」による評価義務

新築の住宅・非住宅建築物は、設計一次エネルギー消費量が基準値以下であること(BEI≦1.0)が義務化されました。この基準値は、「建物の種類・地域・大きさ・設備」などに応じて国が定められています。

それを設計・申請時に証明しなければならないため、建築士や設計者との綿密な連携が今後ますます重要になってきます。

※BEI(Building Energy Index)= 建築物のエネルギー効率を数値で示す指標

「実際の建物のエネルギー消費量」が「基準値」と比べてどのくらい効率的か?を示すもので、BEI = 設計一次エネルギー消費量 ÷ 基準値(基準一次エネルギー消費量)

太陽光発電設備と制度改正の関係

改正法では、省エネだけでなく再生可能エネルギーの導入促進にも力が入れられています。またBEI算出上、太陽光発電(自家消費分のみカウント可)はBEIの圧縮に有効な手段とされています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 1次エネルギー消費量 | 本来の電気・ガスの使用量(空調・照明など) |

| 再エネ補正 | 自家消費された再エネ量(例:太陽光の発電分) |

| 補正後の値(BEI’) | = 実際のエネルギー使用量 - 再エネの自家消費分 |

自家消費する再エネ(例:太陽光発電)は、一次エネルギー消費量から“引いてもよい”とされており、つまり「使った分の電気を自分でまかなっているなら、その分は省エネとして評価しますよ」という考えになります。

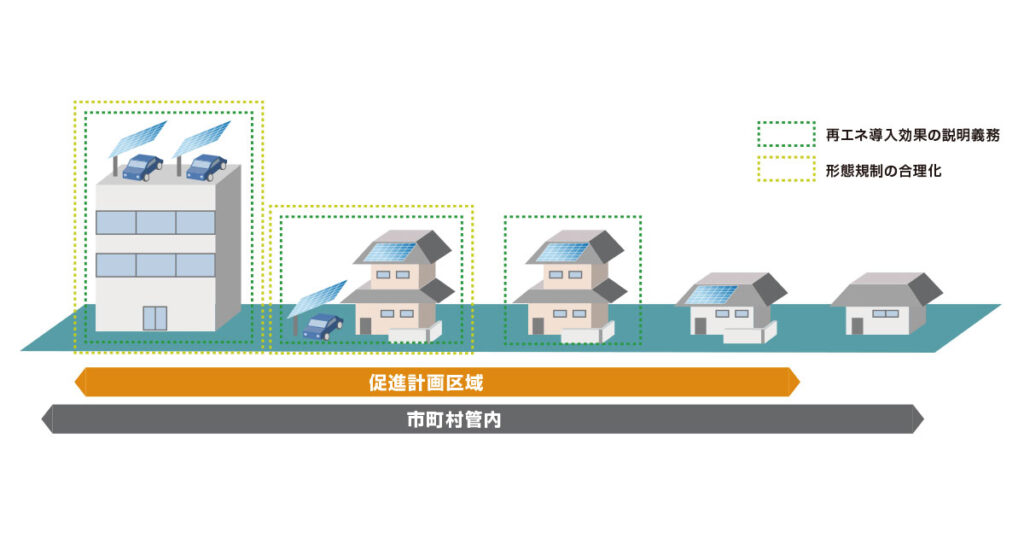

2024年4月1日に施行された「再生可能エネルギー利用促進区域制度」

令和4年改正により、太陽光パネル等の再エネ設備の設置の促進を図ることが必要である区域について、市町村が促進計画を作成することができるようになりました。

参照元:建築物再生可能エネルギー利用促進区域(建築物再エネ促進区域)について/国土交通省

非住宅建築物(店舗、工場、事務所など)は、広い屋根や屋上スペースを活用して太陽光パネルの設置がしやすいため、今後導入が加速すると予想されます。

〈促進計画の策定自治体〉

令和7年4月2日現在、促進計画公表済みの自治体はこちら。

非住宅にも多くの利点がある太陽光発電

ランニングコスト削減

自家消費型太陽光発電を導入すれば、昼間の電力使用量をカバーし、電気料金の削減に繋がります。

企業価値の向上(ESG対応)

脱炭素経営の実践として、太陽光発電の導入は企業の環境姿勢を対外的にアピールする強力な材料になります。

災害対策としてのBCP(事業継続計画)

万が一の停電時でも、最低限の電力を確保する手段として、太陽光+蓄電池は非常に有効です。

法改正により設計者と建築士の業務負担は増えていく?

業務負担は、「確実に増えていく」事が想定されています。

| 対象 | 対応内容 |

|---|---|

| 設計者・建築士 | 省エネ基準・BEI指標への対応、再エネ設備の設計段階からの組み込み |

| 事業者・オーナー | 太陽光発電や高効率設備のコスト試算と投資回収計画の策定 |

| 施工会社 | 省エネ対応建材・設備の確保と設置基準の遵守 |

| 行政・自治体 | 促進区域の指定と補助金・支援制度の拡充 |

すべての建築物が省エネ基準適合義務により、全ての案件でBEI評価と省エネ設計図書が必要に!。また、「4号特例」の見直しにより、小規模住宅の構造審査や、再エネ設備の説明義務化など盛沢山。

ところで「事業者・オーナー」とは誰を指すのか?

建築物の所有者や運営主体のことを指し、一般的には以下のような人・法人を意味します。

非住宅建築物の場合

| 分類 | 具体例 | 意味する「事業者・オーナー」 |

|---|---|---|

| 企業オフィス | 大手企業・中小企業の社屋など | 建物を所有・管理・運営している法人(例:株式会社〇〇) |

| 商業施設 | スーパー、ショッピングモール、飲食チェーンなど | テナント誘致・賃貸を行うデベロッパー、または本社 |

| 医療・福祉施設 | 病院、介護施設、クリニックなど | 医療法人、社会福祉法人、運営会社 |

| 工場・倉庫 | 製造業、物流拠点など | 施設の所有・運営企業(製造業者、倉庫業者) |

| 賃貸ビル | テナントビル、シェアオフィスなど | ビルオーナー、不動産投資会社、管理会社 |

住宅系建築物の場合

| 分類 | 具体例 | 意味する「事業者・オーナー」 |

|---|---|---|

| 分譲マンション | 新築分譲物件 | デベロッパー(不動産開発会社) |

| 賃貸マンション・アパート | 一棟マンション・戸建賃貸 | 不動産オーナー、個人大家、不動産管理会社 |

| 建売住宅 | 一戸建て住宅を分譲する場合 | 建売業者(ハウスメーカーなど) |

| 自宅を建てる個人 | 注文住宅など | 建築主本人(個人施主) |

例えばこんなシーンで太陽光発電が活用されていきます!

- 店舗や事務所のオーナーが「太陽光を載せて経費削減+イメージ向上したい」。

- 工場を持つ企業が、BCP(災害対策)として太陽光+蓄電池を検討したい。

- 不動産オーナーが「ZEB化して高付加価値の賃貸にしたい」。

このような場面で、自らコスト・回収を試算し、補助金も含めて導入を検討するのが「事業者・オーナー」様の役割になります。

建築士の皆さま!事業用向けなら当社にお任せ下さい

建築士の負担軽減と再エネ説明の支援を通じて、当社は以下の対応ができますので、ぜひぜひご相談ください。

- 太陽光導入メリットの説明資料の提供が可能です。

- 建築士の方が疑問に思われることを一つ一つ解決することができます。

- 建築士の方の考え方に沿った部材を選定することが可能です。

- 当社協力会社との連携で工事のご心配を解消することも可能です。

※地区によっては対応できない場合もございます。 - 将来的なリユースパネルの引取りも可能です。

まとめ

改正建築物省エネ法の施行により、住宅・非住宅を問わず、すべての建築に省エネ対応が求められる時代が始まりました。

特に非住宅では、省エネ性能の確保+太陽光発電導入が、コスト削減・企業価値向上・環境貢献の3拍子揃った「未来型経営」の鍵となります。

制度対応は“義務”ではありますが、見方を変えれば、競争力を高める大きなチャンスとも言えるでしょう。